近日,山西大同市發生的"環衛工人高溫下翻找8噸垃圾為游客找回兒童手表"事件,從最初的"暖心故事"演變為一場全民爭議,暴露出當前政府公關中存在的深層次問題。這一事件始于7月1日,深圳游客盧女士的孩子將價值約1200元的兒童手表誤丟入列車垃圾袋,通過12345熱線求助后,兩名環衛工人在高溫下徒手翻找4小時垃圾最終找回。當地部門最初將此作為"城市溫度"的典范宣傳,卻引發了公眾對資源浪費、勞動者權益的廣泛質疑。本文將從政府公關角度剖析事件各方的表現,探討如何構建真正"共情多數人"的公共溝通策略。

事件背景與輿情演變

戲劇性的轉折在這起事件中展現得淋漓盡致。7月1日,來自深圳的盧女士一家乘坐高鐵抵達山西大同旅游,期間孩子將兒童電話手表放入干凈的紙質垃圾袋中玩耍,下車時不慎遺忘在列車上。通過手表定位功能,盧女士發現手表仍在大同南站附近,判斷可能已被當作垃圾處理。在"不甘心放棄"的心態驅使下,她撥打了大同市12345政務服務熱線求助。

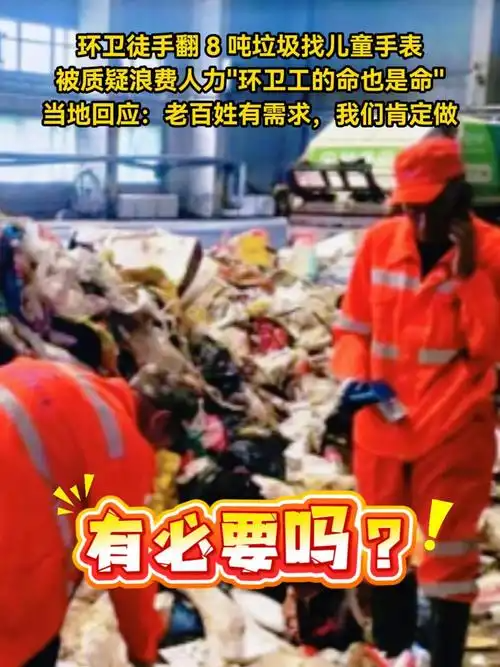

接到訴求后,大同市城市管理系統迅速響應。新城環境公司工作人員追蹤到手表已隨垃圾進入中轉站擠壓箱,箱內約有8噸垃圾。公司緊急將這批垃圾轉運至富喬垃圾焚燒發電場的空地,安排兩名環衛工人冒著高溫徒手翻找。經過4個多小時的努力,手表最終在當天16:50被找到并送還盧女士。盧女士對此表示感激,嘗試發送微信紅包被拒后,又向城管局贈送錦旗。

輿情發酵過程呈現出明顯的三個階段。最初,當地媒體將此事包裝為"暖心故事",強調從12345熱線到環衛工人的"全流程高效協作",展現"城市服務溫度"。大同市新城環境衛生工程有限公司官方微信公眾號轉發相關報道,文旅部門也參與傳播。這一階段,宣傳基調是單方面贊美政府部門的快速響應和服務意識。

然而,隨著事件細節的披露,公眾情緒迅速反轉。網友主要質疑點集中在:一是價值1200元的手表是否值得耗費如此公共資源(據估算人力與轉運成本已超過手表價值);二是環衛工人高溫下徒手作業的健康風險與尊嚴問題(無足夠防護裝備);三是盧女士一家繼續旅游而未參與實際尋找行為的合理性。輿論批評這種"感動敘事"實質是"消費底層勞動者的付出"。

隨著爭議升級,官方回應階段到來。7月14日,大同市城管局副局長肖志剛接受采訪時表示:"做啥是值,做啥不值?這是我們該做的事情...只要老百姓有需求,我們肯定去做"。同時透露將設立"助人為樂"基金獎勵涉事環衛工人。這種回應雖然試圖平衡公眾質疑與部門立場,但未能從根本上解答資源配置合理性的核心問題。

事件中的關鍵數據令人深思:兩名環衛工人,年齡均在50歲以上,在7月大同近40℃高溫下,穿著標準工服(無特殊防護),耗時4小時翻找8噸垃圾。而盧女士在找回手表后發布的感謝視頻中,未提及環衛工人姓名,重點稱贊"大同是個有溫度的城市",這種表達方式進一步刺激了公眾對"勞動者隱形"的不滿。

政府公關的失誤分析

價值判斷的失衡是此次事件中政府公關的首要失誤。當地部門在決策和宣傳過程中,明顯缺乏對行動成本與收益的理性評估。一塊市場價值約1200元的兒童手表,動用了兩名環衛工人4小時的高強度勞動、8噸垃圾的轉運處理以及多部門協調的行政資源,綜合成本很可能已遠超物品本身價值。城管局副局長肖志剛回應中的"不說值不值",恰恰暴露了公共資源配置缺乏標準的問題。優秀的政府公關應當建立在合理的價值排序基礎上,明確什么樣的求助值得什么樣的公共資源投入,而非簡單地"有求必應"。這種缺乏甄別的服務理念,極易導致公共資源的浪費和公眾信任的流失。

勞動者視角的缺失在此次事件的官方敘事中尤為明顯。最初當地媒體和部門的宣傳完全聚焦于"高效服務"和"城市溫度",卻忽視了兩位環衛工人——這一事件中最辛苦也最值得關注的群體——的真實處境。報道中既沒有環衛工人的姓名,也沒有他們對于這項任務的真實想法。這種敘事方式將勞動者的付出工具化,僅作為證明政府效能的注腳。實際上,兩位工人在近40℃高溫下,穿著厚重工服,徒手翻找垃圾四小時,面臨著健康風險與尊嚴挑戰。政府公關若不能真誠關注并體現一線勞動者的權益和感受,就難以獲得公眾的情感認同。直到輿情爆發后,官方才匆忙宣布將設立"助人為樂"基金給予獎勵,這種被動應對進一步顯示出對勞動者關懷的事后補位性質。

宣傳基調的錯位加速了輿論的反轉。當地部門最初將此事作為"正能量"故事大力推廣,在微信公眾號、文旅賬號等多渠道傳播,卻未能預見公眾對"過度服務"的敏感反應。這種宣傳存在三重錯位:一是將非常規服務常規化,可能引發公眾對未來類似求助的預期;二是將資源浪費浪漫化,用"暖心"包裝可能不必要的行政動作;三是將部門政績前置化,把環衛工人的辛苦轉化為政府部門的服務成績單。當網友計算出"一下午的工作量加搬運費用,買兩塊新手表都夠了"時,這種宣傳的正當性便徹底崩塌。好的政府公關應當基于事實而非修飾,注重實質而非表象,否則極易引發公眾的逆反心理。

危機應對的遲緩也是此次事件處理中的明顯短板。從7月1日事件發生,到7月6日盧女士向媒體分享"難忘經歷",再到7月13-14日輿論全面爆發,當地部門有足夠的時間預判可能的公眾反應并準備應對策略。然而,最初的回應——"這是我們該做的"——不僅未能平息質疑,反而因缺乏對核心關切的回應而加劇了爭議。直到人民日報等中央媒體介入采訪后,官方才透露將對環衛工人進行獎勵等具體措施。這種被動應對顯示出當地在輿情監測和危機預案方面的不足。現代政府公關要求對公眾情緒有敏銳感知,并能快速、精準地調整溝通策略,而非固守最初的宣傳框架。

表:事件中各方的得失分析

| 相關方 | 獲得 | 失去 | 公眾期待 |

|---|---|---|---|

| 盧女士 | 找回手表;獲得媒體關注 | 網絡形象受損;被批評缺乏共情 | 適度求助;參與尋找;體恤勞動者 |

| 環衛工人 | 事后承諾的獎勵(基金) | 高溫下超常工作的健康風險;被工具化敘事 | 合理工作條件;尊重與可見性;即時保障 |

| 大同部門 | 初期"高效服務"形象 | 公信力受損;資源配置能力受質疑 | 明確服務標準;勞動者保護;成本效益評估 |

| 公眾 | 引發對公共資源使用的討論 | 對政府宣傳的信任度下降 | 透明決策;公平服務;務實作風 |

共情多數人的公關之道

公眾為本的決策思維是構建優質政府公關的基礎。在此次事件中,輿論爭議的核心在于公共資源的分配是否體現了大多數人的利益和價值觀。當網友紛紛質疑"一個兒童手表有必要這樣翻找嗎?"時,反映的正是對公共利益優先的期待。優秀的政府公關不應僅滿足個別訴求,而應考量服務行為的廣泛社會影響。具體到此案例,決策前可建立多維度評估機制:物品對失主的重要性(如是否為救命藥物或重要證件)、尋找工作的風險與成本、對常規環衛工作的影響等。通過透明化的評估標準,既能保障合理求助得到響應,又能避免資源濫用,這樣的決策才容易獲得公眾的理解和支持。

勞動者可見的敘事方式是重塑公關效果的關鍵。事件中,最引發公眾反感的不是幫助游客的行為本身,而是環衛工人被隱形的宣傳方式。網友尖銳指出:"手表是盧女士的,功勞是領導的,汗水是環衛工的"。這提示政府公關必須改變傳統的"政績導向"敘事,轉而采用人文關懷視角。具體而言,宣傳應聚焦一線勞動者的故事:他們的工作狀態、防護措施、真實感受等。例如,在此事件中,若能采訪環衛工人對任務的看法,展示部門為他們提供的防暑降溫措施,甚至邀請他們分享找回失物時的成就感,輿論反應可能大不相同。只有當勞動者不再是被消費的"背景板",而成為敘事的主角時,政府服務故事才能真正打動人心。

適度服務的邊界意識是現代公共管理的重要原則,也是公關傳播中需要明確傳達的理念。大同城管局回應中的"只要老百姓有需求,我們肯定去做",雖然體現了服務意識,但缺乏必要的邊界定義,容易導致公眾期望的無限膨脹。更智慧的公關策略應當同時傳達兩個信息:一是服務承諾——對合理訴求的積極響應;二是理性邊界——對服務限度的誠實說明。例如,可以明確"對于價值較低且非緊急的個人物品,建議失主考慮重新購置而非公共資源大規模搜尋"。這種坦誠不僅不會損害政府形象,反而會增強公眾對決策專業性的信任。英國政府在這方面有成熟做法,其公共服務部門會明確公布各類服務的響應標準和預期時間,既保障了服務質量,又管理了公眾預期。

分層溝通的響應策略能有效提升公關精準度。在此次事件的輿情發展中,不同群體關注點各異:普通公眾關心資源合理使用;勞動者群體關注環衛工權益;旅游行業可能看重城市形象;而公共管理學者則聚焦制度設計。面對如此多元的關注點,一刀切的回應難以滿足所有期待。理想的做法是采用分層響應機制:對大眾媒體,強調對勞動者保護的改進措施;對行業媒體,分享游客服務的優化方案;對專家學者,探討公共服務標準的制定進程。大同市在后期回應中提及將設立"助人為樂"基金,就是針對勞動者關懷關切的專門回應,若能在輿情初期就更明確地分層溝通,效果可能更好。

成本透明的溝通勇氣是提升政府公信力的有效途徑。此次事件中,網友自發計算"人力成本、垃圾轉運處理費用遠超物品價值",反映出公眾對行政成本的高度關注。政府公關不應回避這一敏感話題,而應主動提供透明成本賬:既說明公共服務的投入,也解釋特殊情況下超常規服務的考量。例如,在此案例中,可以公布垃圾轉運的實際費用、人力調配的具體安排,以及未來如何優化類似事件的處理流程。這種透明做法雖然可能引發短期討論,但長期來看能培養公眾對公共資源有限性的認知,促進更理性的公共服務預期。新西蘭一些地方政府在年度報告中會詳細列明各類服務的單位成本,這種開放態度贏得了市民對稅收使用的理解和支持。

優化政府公關的建議

建立公共服務價值評估矩陣是從制度層面預防類似爭議的基礎工作。當前我國各級政府都在推動"接訴即辦"改革,但缺乏對訴求合理性的分級評估機制。建議參考醫療領域的"分診"理念,設計公共服務優先級系統,根據物品重要性(如醫療設備vs日常用品)、尋找可行性(如精準定位vs模糊位置)、資源投入量等維度,將市民求助分為不同響應等級。對于低價值物品的尋找請求,可提供標準化的自助指導而非動用大規模人力。大同市在事后回應中提到"此前也有過幫市民尋找失物的先例",恰恰說明需要將這類服務標準化而非個案化。北京市"12345"熱線已經探索了訴求分類分級響應機制,值得在全國推廣其經驗。

勞動者權益保障前置化是避免宣傳翻車的關鍵舉措。在此次事件中,環衛工人高溫作業缺乏足夠防護的問題引發強烈批評。建議政府部門在策劃任何可能涉及一線勞動者的服務行動時,將工作者保護方案作為必要前置條件。具體到此案例,應當為翻找垃圾的工人配備防護服、口罩、手套等裝備,安排輪班休息,提供防暑降溫飲料,并按規定支付額外津貼。這些保障措施不僅實際改善勞動者工作條件,也能成為公關傳播的正面素材,展現政府對勞動者尊嚴的尊重。事實上,輿情爆發后大同市承諾設立"助人為樂"基金,若能將這類獎勵機制常態化、前置化,將極大提升公關話語的可信度。

宣傳內容的多維審核機制可以幫助避免單一片面敘事引發的輿論風險。當地部門最初將此事作為單向度"暖心故事"傳播,忽視了潛在的不同聲音。建議建立宣傳多維評估流程,在發布前思考:勞動者視角是否充分?成本效益是否合理?有無被誤解可能?不同群體會如何解讀?通過這種多角度審視,可以提前發現并修正可能引發爭議的內容。同時,宣傳素材應當平衡展示各方角色——在此事件中,既體現12345的高效轉辦,也突出環衛工人的辛勤付出;既說明游客的獲得感,也不回避資源投入的現實考量。香港特別行政區政府新聞處在發布敏感內容前會進行"壓力測試",模擬不同群體可能的反應,值得內地部門借鑒。

輿情響應能力專業化建設是提升政府公關效能的長期工程。從此次事件看,大同相關部門對輿情發展的預判和響應顯得被動遲緩。建議地方政府投資建設專業化輿情團隊,培養既懂公共服務又精通傳播規律的人才隊伍。具體措施可包括:建立輿情監測預警系統,對熱點事件進行情感分析和趨勢預測;制定分級響應預案,明確不同輿情熱度下的溝通策略;開展常態化媒體素養培訓,提升官員的公關應對能力。在本次事件中,若能在輿情初期就主動回應網友關于"環衛工人有無額外保護"的關切,而非等到輿論沸騰才被動解釋,危機化解效果會好得多。深圳市政府建立的"網絡輿情應對能力指標體系",為地方政府評估和改進輿情工作提供了科學工具。

公眾參與機制的創新設計能夠從根本上提升政府公關的共情能力。此次事件中網友的強烈反應,某種程度上是對傳統"政府-市民"單向服務模式的質疑。建議探索參與式公共服務新模式,在制定服務標準、資源配置方案等決策中引入公眾協商。例如,針對"物品尋找"類服務,可以通過市民聽證會、網絡投票等方式,共同確定響應標準和優先級。這種參與不僅能集思廣益,也能增強公眾對決策復雜性的理解,減少執行阻力。杭州市"我們圓桌會"電視節目邀請市民、專家、官員共同討論公共議題,就是促進政民互動的成功實踐。在大同這個案例中,若能事先了解市民對"環衛工翻垃圾找手表"的態度,或許就能避免后續的輿論危機。

結語:走向真正共情的政府公關

平衡的藝術是此次"大同環衛工翻垃圾找手表"事件留給政府公關最深刻的啟示。這一事件表面上是關于一塊兒童手表的去留,實則拷問著當代公共治理中多個核心命題:個體訴求與公共資源的平衡,服務意識與行政理性的平衡,宣傳效果與社會真實的平衡。最初當地部門將此事簡單定性為"暖心故事"時,未能預見其中蘊含的多種張力,導致輿論強烈反彈。真正高效的政府公關必須學會在多重價值間尋找平衡點:既展現服務熱忱,又保持成本意識;既滿足合理訴求,又防止資源濫用;既表彰奉獻精神,又保障勞動者權益。這種平衡不是中庸之道,而是基于對復雜公共利益的深刻理解和專業把握。

沉默大多數的聲音在此次事件中得到了意外但重要的表達。當官方敘事沉醉于"高效協作""城市溫度"時,普通網友卻發出了"環衛工的命也是命"的吶喊。這種現象提醒我們,政府公關不能只關注服務對象的滿意度,還必須傾聽社會廣泛感知。在數字化時代,任何公共服務行為的傳播都可能面臨全民審視,只有那些經得起多數人情感檢驗的敘事才能真正立得住。此次事件中,網友自發計算成本效益,對比不同物品的尋找價值,實質是公眾參與公共治理的一種形式。精明的政府公關應當珍視這種參與,將其視為改進工作的寶貴資源而非需要應對的麻煩。

公關倫理的覺醒是此次事件可能帶來的積極轉變。傳統的政府宣傳往往重"效果"輕"影響",追求表面上的正能量傳播而忽視深層次的倫理考量。此次輿論對"消費環衛工勞動"的批評,標志著公眾對公關倫理有了更高期待。未來的政府公關必須建立倫理自查機制,審視每一個傳播行為:是否真實呈現了勞動者處境?是否可能引發不合理的公眾預期?是否尊重所有參與者的尊嚴?這種倫理覺醒不是對宣傳的束縛,而是提升其長期可信度的必經之路。正如英國公關協會強調的:"公關的最高道德不是說得動聽,而是做得正確。"

服務型政府的成熟之路漫長而充滿挑戰。大同這一事件雖然引發爭議,但也展現了基層政府部門響應市民訴求的積極態度。批評之余,我們應當看到這是轉型過程中的陣痛——從傳統的管理型政府向現代服務型政府轉變,必然伴隨著理念碰撞和標準重構。重要的是從每次爭議中學習:此次事件后,更多城市可能會重新審視特殊求助的處理標準,改進一線勞動者的保障措施,優化公共傳播的敘事方式。這些點滴進步累積起來,就是中國公共服務現代化的真實步伐。

回到事件本身,兩名環衛工人確實用他們的敬業精神詮釋了平凡崗位上的不平凡。而公眾的強烈反應,也并非對他們工作的否定,而是對更好制度設計的期待。未來的政府公關若能從這次事件中汲取智慧,在服務激情中加入理性思考,在宣傳熱忱中注入人文關懷,就能真正講好"中國服務"的故事——不是靠精心修飾的敘事,而是憑實實在在的共情與善治。